據報載:南投縣埔里鎮「船山文化祭」將於本月14、15日登場,為了宣傳活動,愛蘭社區日前也策劃Cosplay快閃活動,居民頭戴鬼面具、手持芭蕉葉扮成巴宰族(Pazih)神話的番婆鬼現身公所,穿梭各課室,員工洽公民眾起初被嚇了一跳,最後也配合演出,驚呼「番婆鬼來了!好恐怖!」,而且戶外也有巴宰族傳統舞蹈演出。

埔里鎮曾舉辦噶哈巫族(Kaxabu,巴宰族另一支)的「牽田」(mahalit)、「走標」(maazazuah)等傳統活動。現在又推出「船山文化祭」,可說對該族群盡了力,我們應該為埔里鎮按讚並給掌聲。

我對巴宰族的接觸始於30年前,那時我到宜蘭進行田野調查,在羅東城隍廟,發現報恩堂內,擺放著賢文及茅格的永生祿位,在漳州人的廟宇裡供奉異族的牌位,實在令我意外,原來他倆在1804年帶領岸裡、南投、大甲、牛罵頭、烏牛欄諸社上千人,帶著火槍,翻山越嶺,來到現今三星鄉(舊名阿里史,與臺中市潭子同名)。可是他們卻意外的捲入漳泉械鬥,但選錯了邊;他們卻挺了佔5%泉州人,當然慘敗,還好羅東人還感念他倆開墾蘭陽之功。

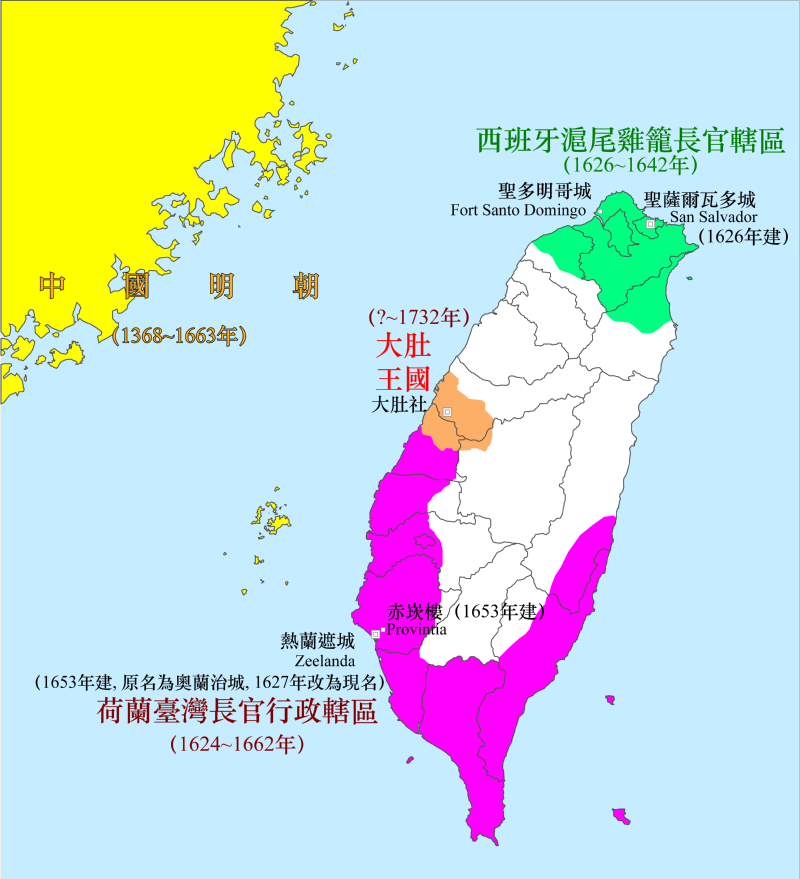

這群開墾蘭陽的巴宰族,在1732年以前是大肚王國族人,他們鼎盛時期南到鹿港,北至桃園以南。荷蘭時期在今天的臺中市,彰化、南投縣的一部分。1661年鄭成功領兵渡海,鄭軍缺糧,往北屯墾,與大肚王國諸社發生激烈衝突,鄭將楊祖陣亡,一鎮之兵,無一生還(約五百人)。後來鄭軍將領黃安,埋伏襲殺大肚社頭目。1670年,沙轆社遭鄭將劉國軒強力進攻,屠殺至僅剩6人。1731年(雍正9年),清廷勞役過多,引起大甲西社抗清,清軍利用岸裡社「以番制番」,各族人陸續逃離原居地,遷往埔里一帶,大肚王國翌年亦告瓦解。

2010年5月時,巴宰語被聯合國教科文組織的《世界瀕危語言地圖》列為世界上最瀕危的18種語言之一。幸虧中央研究院語言學研究所李壬癸院士、及日籍學者土田滋編已纂成《巴宰語詞典》。目前南投埔里愛蘭教會每星期六上午都有在教授巴宰語。