李淑德教授因小提琴教學卓越貢獻,獲總統頒授「二等景星勳章」,實至名歸。然而忽視其他眾多音樂工作者的努力與貢獻之史實,獨尊李淑德,表彰其「致力帶動台灣弦樂教育全面提升」,則有失公允,宜予商榷、探討。

李淑德功在提升台灣小提琴教育

西洋音樂由基督教傳教士引進台灣,日據時代初期實施國民教育,設立了西洋音樂課程。到中期才產生台灣人的専業音樂家,在小提琴的演奏與教育方面,著名的有:李金土、翁榮茂、甘長坡⋯等,都是留學日本,學有所成之士。他們開啟了台灣小提琴教育,也提升了小提琴教育水準;之前台灣人學習小提琴,都只是在民間師從西洋傳教士和向旅台曰本人學習,非正規專業的琴藝傳授,多少具土法煉鋼式的效應。

李淑德學成歸國,頂著台灣第1位小提琴碩士學位的光環,學得較進步優異的教學法,辛勞遊走臺灣各地,擇小提琴菁莪俊秀而教之,成效卓著,提升了台灣小提琴教育的水準。

其實更早,指導過李淑德小提琴的鄭有忠,就曾二度赴日本深造小提琴琴藝,師事海飛茲(Jascha Heifetz)的同窗師妹小野安娜(Ono, Anna Boubnova,1896.3.14-1979.5.8),並首先引進當代提琴教學法主流奧爾(Leopold Auer,1845-1930)學派教學法,與風行曰本,成效卓著備受推崇,由小野安娜所編著的《小野安娜小提琴音階教本》。鄭有忠將之運用於「有忠管弦樂團」附設在各地的音樂教室之各種弦樂器教學[註1],不只提升了台灣的小提琴教育,也全面提升了台灣的弦樂教育,其影響之深逺與貢獻之巨,較之李淑德尤有過之!

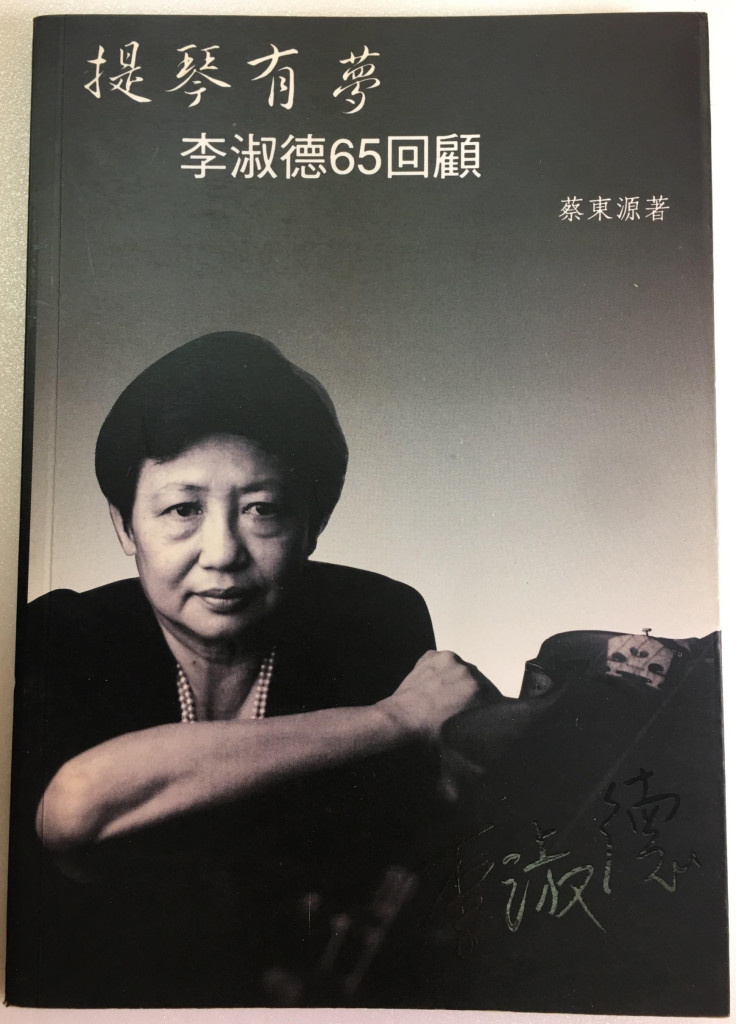

「1995屏東樂展——從李淑德談起」系列活動邀請卡內頁。圖/屏東縣文化中心主任蔡東源提供。

台灣弦樂教育的全面提升

弦樂器通常指的是「提琴族系」(The Violin Family),即:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。

台南素有「台灣弦樂故鄉」之稱,是全台灣弦樂人才最盛,名家、名師最多的古老城市。創立台灣最古老管弦樂團之一「善友管弦樂團」與子團「3B兒童管弦樂團」諸長老蘇銀河、林森池、鄭昭明,因熱愛音樂而研習樂理、指揮與樂器。除了各有不同的專擅弦樂器,也涉獵其他多種管弦樂器。為了發展「善友」與「3B」,儲備演奏人才,招募免費傳授各種管弦樂團樂器之演奏技藝。和鄭有忠一樣,都是台灣弦樂教育的全面提升者。

帶動台灣弦樂教育全面提升——空中交響樂團的約翰笙博士

1960年代,台灣尙處於所謂的「音樂沙漠」時代,陷於演奏人才荒的境地。小提琴是較為熱門的樂器,但仍有待加強提升演奏技藝水準。中提琴、大提琴與低音提琴則演奏人才奇缺,更甭奢談其演奏技藝之水準。

1955年6月,美國「空中交響樂團」(Symphony of the Air)的訪台演奏,讓國人首次聆賞到世界頂尖管弦樂團的天籟。刻骨銘心的感動,激起了關懷本土音樂人士強烈的興革心意。美國國務院應台灣音樂界的請求,派遣指揮空中交響樂團演岀的約翰笙博士(Dr. Thor Johnson)來台指導 、訓練並指揮「省交」(今「國立台灣交響樂團」)與「有忠管管弦樂團」、「善友管弦樂團」⋯⋯等民間樂團演奏。約翰笙博士也是傑出的管弦樂團組訓專家、兼擅各種弦樂器的中提琴演奏家與教育家;辛勤奔走各地組訓、指導與演出,也帶動了台灣弦樂教育的全面提升[註2]。

弦樂器全能演奏家、教育家 —— 司徒興城

在約翰笙博士的協助下,當時與戴粹倫、鄧昌國齊名的小提琴家司徒興城教授(1925.4.12-1982.2.7),為了提升台灣的弦樂教育,願意重做學生赴美進修深造。

1960年他隨身攜帶了1把小提琴和1把中提琴,懷著興奮的心情踏入松山機場客機機艙。他的雄心高懸,正如他所搭乘的飛機,一飛沖天,高高地在蒼穹上。

7年後,從海上歸來,卻多帶回來了4件樂器:3把小提琴、1把中提琴、1具大提琴,還有1架6呎多高,30幾磅重的低音提琴,以及一顆熾熱的心和滿腔的希望——希望能為台灣樂壇培養一些弦樂器的生力軍!

他己不再是7年前的小提琴演奏家了,我們寧可稱他為「弦樂器教育家」。因為他將不只從事小提琴的演奏與教學,他還苦心學習,兼擅其他提琴族系弦樂器。從懷著滿腔熱望成為成功的獨奏家而出國,到為培育下一代而歸來;從獨奏家到弦樂器全能教育家;從以個人為著眼點,到為大衆而著想,這一轉變過程,其心情是矛盾,是痛苦的,但是卻顯示了一股令人尊敬的「自我犧牲」的崇高精神!

因為當時獲得西北大學獎學金的是中提琴,且在該校交響樂團擔任第一中提琴,所以有一段時間司徒先生專心攻習中提琴,沒有練習小提琴。但是曰子久了,他發覺他還是比較喜歡小提琴。對這件伴隨著他渡過了20多年歲月的樂器,他由衷深深的喜愛着,一天不練習它,就覺得心情不愉快,整天悶悶不樂。他終於忍受不了這個痛苦,又改回來主修小提琴。

有一天,司徒興城先生與約翰笙博士談起台灣的音樂,兩人都痛感於弦樂人才的缺乏,極須培養師資;尤其是低音提琴(Double Bass),雖然有極少數的人會拉奏,但也都是沒有受過正規的嚴格訓練,無師自通,自己摸索學來的。方法即不正確,演奏技巧更是膚淺而有限。司徒興城乃毅然接受約翰笙博士的建議,開始學習勤練低音提琴。

拉了20多年的小提琴,驟然改練體積比人還高的低音提琴,感覺很不習慣;肌肉變僵了,拉奏小提琴也感到手指遲頓,不靈活。他內心起了疑懼,以為兼習2種樂器是有衝突,因而興起了放棄學習低音提琴的念頭!可是他的指導老師安慰他説這是因為初學乍練,不習慣,方法錯誤,用力過度使然,不必慌張,鼓勵他繼續練習。於是司徒興城努力矯正,也改變了練習方式,2件樂器以半小時為間隔,輪流演練。

3個月的苦練下來,果然這種衝突的現象逐漸消失了,2種樂器奏來都能得心應手,靈快無比。司徒興城是心 安了。然而這「心安」2個字,卻是他歷經3個多月身心的痛苦煎熬,與無比的毅力所換來的!

起初是有目的而苦學,「心安」了之後,興趣也來了。隨著技巧的精進,興趣竟是有增無減,越學越喜歡。司徒興城先生心想:「即己學得成低音提琴,為什麼不可以也學學大提琴呢?台灣這件樂器的師資不也很缺乏嗎?」這一股幹勁,又使他勤練起大提琴來了!

4年結束,司徒興城先生己學遍了交響樂團所需用的弦樂器。

他離開了西北大學,轉赴舊金山,在金山大學進修了一年弦樂,便考入堪薩斯市立交響樂團擔任小提琴演奏者。隨著樂團跑了不少地方演奏,增加經驗。一年後,因為不滿意這個樂團,再度回到金山大學進修。

司徒興城教授。圖/作者提供

在美國深造小提琴,司徒先生先後師從3位名家:

Angel Reyes-西北大學小提琴主任。

Sidney Harth-芝加哥交響樂團首席、匹茲堡卡耐基學院音樂系主任、金山大學教授。

Frank S. Houser-舊金山交響樂團首席、金山大學教授。

中提琴師事曾任西北大學教授、喬治亞州交響樂團首席中提琴Harold Klatz 。

大提琴師事2位名家:

Dudley Powers-曾任芝加哥交響樂團大提琴首席、西北大學教授,一代巨擘Emanuel Feuermann弟子。司徒興城追隨學習一年,奠定札實基礎。

Margaret Rowell-「金山大提琴愛好研究社」主持人;卓越大提琴教師。司徒興城追隨學習年餘,琴藝精進並學得許多優秀教學法。

低音提琴的老師有2位:

Warren Benfield-芝加哥交響樂團低音提琴手,西北大學音樂系教授。傳授司徒興城札實技巧與精神鼓勵者。

Charles Siani-金山大學教授,舊金山交響樂團低音提琴演奏者。

由於以往資訊的閉塞,導致國人觀念的偏差,從來少有人去正視中提琴和低音提琴;尤其是低音提琴,大家都以為充其量只是在管弦樂團裏跑龍套,或是在夜總會充當伴奏的角色而已。因此也就乏人問津,無人去學習專攻它,自然也就沒有人去舉辦這種樂器的演奏會了。

司徒興城苦學7年,返國後除了編輯教材舆教學之外,為了讓國人瞭解4件弦樂器各自獨具表現音樂的特色,同具詮釋樂曲的重要性,他創新台灣音樂史紀錄,擧行了史無前例的「小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴——4項弦樂器」(全能的)獨奏會。首場演奏會曲目,排出4首這4件弦樂器的協奏曲。其後更計劃性的推出展現4件弦樂器特性的名曲音樂會;在一埸音樂會中司徒興城教授獨自輪流獨奏這4項弦樂樂器。精彩的演奏,引起大眾領會了各種弦樂器流洩而出的音樂之美,也因而引發許多青少年開始學習一向乏人問津的低音提琴等冷門弦樂器。

司徒興城教授無疑的是台灣弦樂教育全面提升的最大功勞者之一!

檢視盛名難副的歌功頌德

《民報文化雜誌》第4期《屏東人屏東情》系列,林衡哲撰文引述林昭亮的話:「我希望台灣多出幾個李淑德,比多出幾個林昭亮更有意義。因為一個李淑德可以培養無數國際級的台灣小提琴家,而林昭亮卻只有一個;而且李淑徳長期定居國內,而我只是偶爾回來而已。」

我們不知道這段話是林先生親自專訪林昭亮,聽其親口所說,或是摘引自他人的文章?

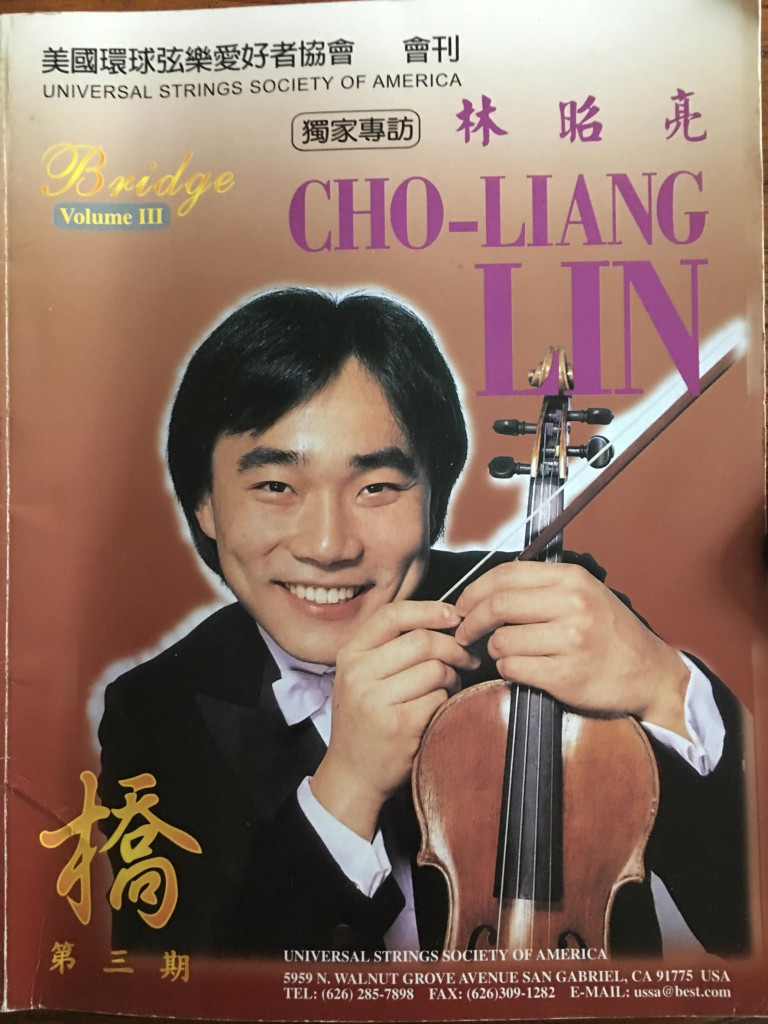

2000年,美國環球弦樂愛好者協會(Universal Strings Society of America)會刊《橋》第3期("Bridge" Volume lll)以林昭亮為封面人物,刊登著名的華人音樂作家洪風獨家專訪文。

美國環球弦樂愛好者協會會刊。圖/作者提供

文中提到林昭亮以前3位老師:李淑德、Robert Pikler和Dorothy DeLay對林昭亮成長的各個不同階段所起的影響和幫助,以及他們的教育方法之異同。文中述及有關李淑德的教學評量,顯然有異於林衡哲所引述的林昭亮之話語。茲摘要記錄於下:

(林)林昭亮:⋯⋯因為她的脾氣很大,小孩子如沒有好好練習的話,她是要大駡,甚至還會打的。所以小時候我就覺得很害怕。但後來也瞭解到了李老師的用心,她是希望小孩子能有很好的表現。她的性子急,跥腳是有原因的。只要自己有好的表現,一直在進步就沒有問題。感謝李老師那時候給我打了很好的底子 。⋯⋯

我在12歲之後去澳洲。我的老師Mr. Pikler與李老師就不太一樣。他是一個從中歐來的音樂家,對音樂的傳統非常重視。李老師教了我很多基本技術,例如在某一個地方應用哪一種弓法,那一種指法才好。而Mr. Pikler就說這個樂曲應該怎麼樣詮釋。你光拉莫札特的這個協奏曲還是不夠的,你要去好好學習莫札特的其他作品;聽聽他的交響樂,拉拉他的四重奏,才能對莫札特的作曲特性有更多的了解。這是我以前從來沒有想到過的。

例如拉孟德爾頌的小提琴協奏曲,以前只要拉得滿有味道就不錯了。可是Mr. Pikler卻說,不行!你要去聽海飛兹,要聽聽史坦(Issac Stern),為什麼他們拉得那麼好?好在哪裡?你聽了以後要講給我聽你的感想。這對我來說是一個新的經驗。我從他那裡學到了很多對詮釋法的研究,對傳統的重視。

而到了Dorothy DeLey那裡又不同了。她是一位傑出的小提琴老師,她把我的小提琴演奏技巧提到了最高水平。使我從一個不錯的學生升華到具備了成為第一流演奏家所必須的一切條件。這是一個決定性的轉捩點,因為這是一個決定性的跨越。

洪(風):這麼說來,我們可以看出,在你成長的每一個階段都正好有一個最適當的老師來輔導你完成該階段的課題和任務。

林:對!在我每一個成長的過程和階段,每一個老師都有她(他)的着重點,這是很有意思的。它們包含有:1. 基本技術。2. 音樂詮釋。3. 小提琴演奏藝術的最高表現。

洪: 這3位老師出現的先後次序是非常恰當的,如果他們出現的順序調轉了,則一切可能又不一樣了,是嗎?

林:是呀!老天的安排真是很神妙。這也許是我幸運之處吧。

洪:人先要自助,爾後天助之。主要還是你自己的努力,才能達到現在的成就。

因為林昭亮是接受在美國加州的期刊獨家專訪,專訪文不會刊登出現在台灣國境之內,所以也就無所忌諱,實話直說。因之得以釐清許多歌功頌德文的誤導。專訪文說明林昭亮的成就,得力於3位老師在其成長過程每一階段的適當輔導,非李淑德一人之功。林衡哲文:「一個李淑德可以培養無數國際級的台灣小提琴家」是造神聳(慫)言!

由此引申,李淑德的另一國際著名「招牌」小提琴學生胡乃元之卓越成就,也非李淑德獨家功勞;李淑德並非胡乃元的札根啟蒙師,經李淑德調教之後,出國深造之前,還先後歷經吉永禎三和陳秋盛2位名師的教導。

李淑德不是諄諄善誘令人稱道的良師教育者。

「小孩子如沒有好好練習的話,她是要大駡,甚至還會打的。⋯她脾氣大,性子急,跥腳是有原因的;只要有好的表現,一直在進步就沒有問題。⋯」

然而,對兒童施以打駡教學,可以歌頌成「一致公認她是當代台灣最偉大的兒童小提琴教育家」(摘自〈提琴有夢—李淑德65回顧〉書p.64《教學秘笈》文)嗎?

李淑德不是有教無類的良師。

許常惠教授在〈提琴有夢——李淑德65回顧〉序文中説:「她除了在師大音樂系與師大附中音樂班教學之外,更主動尋找適於演奏小提琴少年人材,或者應台灣各地資賦優異兒童少年的家長要求,細心耐心的培育了小提琴人材。」林衡哲也撰文指出她除了師大正職之外,課餘則「到各地尋覓具有天份的小孩,教他們拉小提琴⋯」。李淑德幾乎挖掘全台各地兒童學小提琴的精英。得天下英才而教之,是為師者的最樂,而在音樂教育圏中,這方面李淑德是最幸運的人了。李淑德不是有教無類的教育家,她是因「才」(具卓越才能)而施教,只擇優而教之,是社會上所習見的教師。

因此,實際上李淑德的弟子,在入門受教前,早就已經在許多比賽中獲獎,具備了優越的身手了。然而,李淑德有幸獨攬功績,這些真正有教無類,善盡奠定優越厚實基礎職責的啟蒙「紮根」提琴教師,卻都被漠視冷壇落,名不見經傳!

沒有這些默默耕耘卓越紮根的啟蒙老師,哪有今曰享譽國際的「名家」?![註3]

註1:詳閱民報(2016.12.26)《台灣樂壇歷史廻廊》專欄「台灣音樂文化推展先驅一一鄭有忠」

註2:詳閲民報(2017.01.08)《台灣樂壇歷史廻廊》專欄「空中交響樂團臨台獻演」

註3:參閲拙著「歷史名琴與名家——提琴篇」下册〈妖魔提琴與死神之弓的傳奇〉p.527《提琴老師布利茲先生》文。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。