本文是為王輝生醫師的新書《不為人知的李登輝訪日秘聞》寫的推薦序。獲他同意先在《民報》登出。

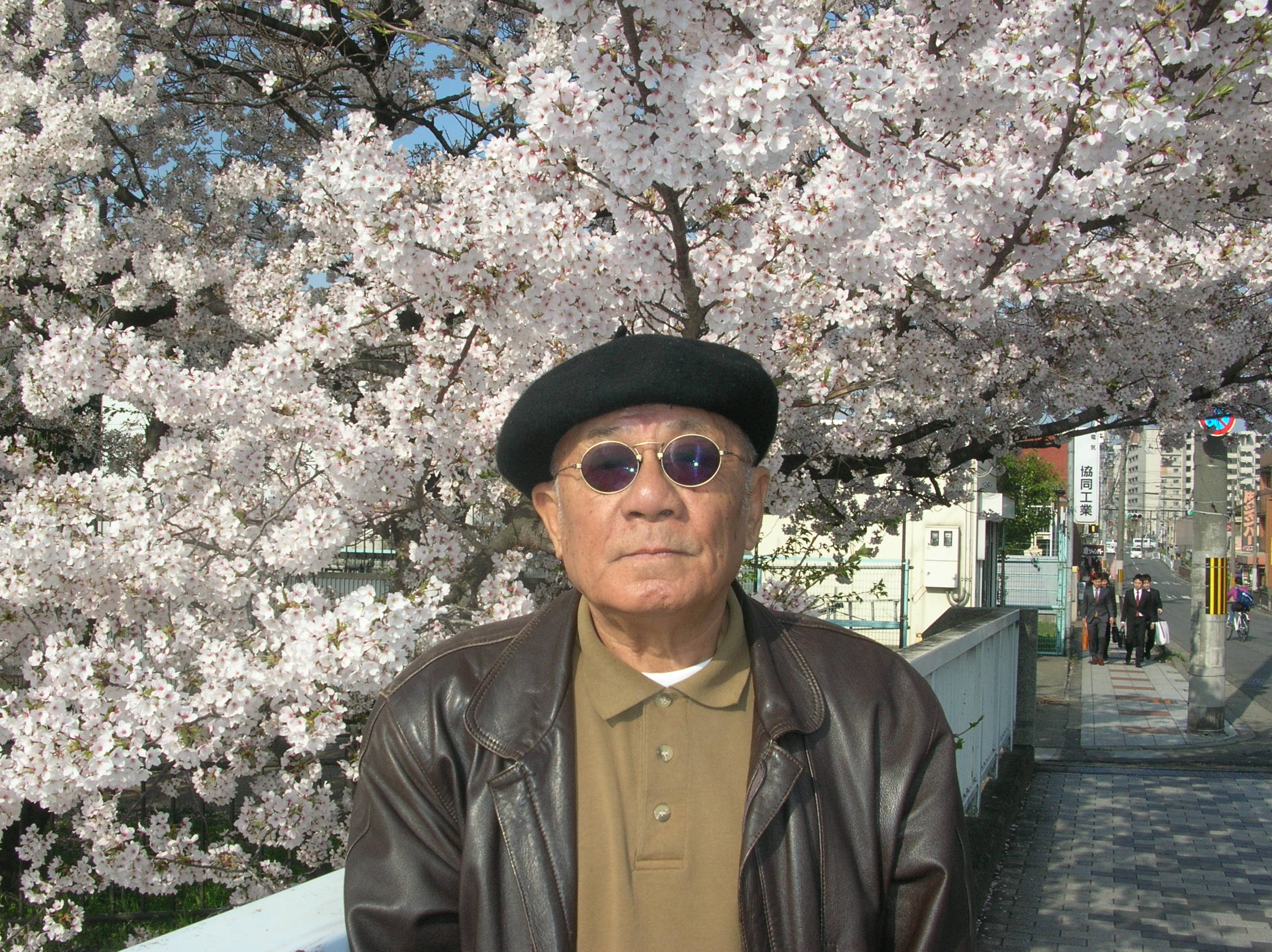

好友王輝生(大田一博,Ota Kazuhiro)醫師,京都大學醫學博士,和也是醫生的夫人(大田貴美子)在京都附近琵琶湖旁行醫近30年,熱心除病救人,仁醫也。我被他看過病,性命保證。

我是政治學者,對他醫學的成就無從瞭解,無法評論。和他深交,與醫學無關。我寫政治評論近60載,為人狂妄,自認彭明敏教授外,文不輸他人。但近年讀輝生文章,對他古今文學之博覽、深刻理解,文字、尤其是古文之精通、掌握、運作,嘆為觀止,五體投地。

旅居日本長懷台灣心

我大學讀外文,之後去美國讀政治,很少讀中國古書。讀輝生文章,感覺可比司馬遷、歐陽修。不過,我喜歡他的文章,不是因為他文字的古典優雅,而是他文章蘊含的台灣心。

我們兩個蕃薯仔,他流浪日本40年,我流浪澳洲近50年,我們卻人在海外心在台灣,同病相憐。一生關懷的就是寶島台灣的獨立生存、民主自由。我們當然不能、不敢比前總統李登輝、前資政彭明敏、民主戰士黃信介、林義雄、鄭南榕等,但我們在旁搖旗吶喊,盡力為台灣的民主獨立,幫小忙,做小事,卻也做出一些微薄貢獻。

不過,我的台灣心比不上王輝生的台灣心。我死後會把骨灰撒在澳洲的大海上,他卻越老台灣心越重,身在美麗的琵琶湖,心卻在魚池鄉的日月潭。他已買好骨灰塔位,死後灰歸魚池。

為台灣,輝生做過一件大事,就是本書記載的,為李前總統突破日本政治禁忌、以京大校友名義發起《贊同李前總統訪問日本及母校京大》的簽名運動, 促成了李前總統卸任後訪日,讓「滿身洋溢著武士道俠義精神的《台灣の李登輝》從此根深柢固的深植於日本人的心目中」。

李登輝訪日的歷史驚豔

讀這本書可以深切感覺到輝生那顆熾熱的台灣心、台灣情。李前總統突破日本「中國情結」(怕中國)的政治正確,訪問京都母校,雖不是典範移動的政治大事,不一定留名青史,但絕對是台灣與日本人民感情交流的珍貴故事。輝生是故事的始作俑者,從頭到尾參與其事,知道故事的來龍去脈。他嘗盡甜酸苦辣、吃盡苦頭,卻也看到圓滿結局的歷史驚豔意義,興高采烈、與有榮焉。由他現身說法,典雅文字細說故事,讀來特別生動,意味盈然。

輝生留日40年,對日本歷史文化、人情世故,非常清楚。他書中論述的日本政治的現實無情、人民的有情有義、有血有淚,讓讀者深入瞭解台日關係的恩怨情仇。他深刻分析、說明李前總統的台灣精神和日本武士道並養兼蓄的人文特質,備受日本人民愛戴、敬仰,因而造成李登輝旋風。非常值得讀者品味、深思。

台灣精神和日本武士道之外,加上西方基督教文明和民主信念的深刻修為,輝生稱李前總統為「哲人政治家」。政治學的用語是「philosopher-king」(哲王)。台灣人喜歡叫李前總統「阿輝伯」,我喜歡叫阿輝伯台灣的「Mr. Democracy(民主先生)」(《時代雜誌》)。

輝生描述李前總統2014年12月31日進入京都拜訪98歲高齡的恩師柏祐賢教授,是本書重心。故事有諜對諜的精彩細節,有趣,有意思,卻也說出台日關係的政治困惑、民心所在。歷經大戰,亂世滄桑,師生離別61年後再會,其歡喜卻也哀傷情景,動人心弦。2017年3月12日柏教授病逝。李前總統無法出席恩師葬禮,去信悼念,回憶2004會面時,老師邊笑邊說的話:「歷經百年師徒仍是師徒, 可是這位已經是聞名天下的『天下人』了。」李前總統說:「如果,當時沒柏老師偉大無私的教誨, 我相信就沒有現在的李登輝了。」

2005年1月2日,訪問老師後,李前總統去清水寺司馬遼太郎墳前獻花,一樣充滿戲劇性,但有點「台灣人的悲哀」、歹戲拖棚的無奈感。

千辛萬苦為台灣發聲

10年後,2015年7月22日,李前總統再突破政治禁忌,不僅進入東京,還進入國會,在日本權力中心的永田町,向國會議員發表「台灣的典範轉移」演講,以深厚理論分析台灣人的認同、中國政治特性和台灣的自由民主成就。絕對可以和他1995年6月9日在美國康乃爾大學歐林講座(Olin Lecture)發表「民之所欲,長在我心」的公開演說。兩相輝映,彰顯了李前總統台灣民主先生的哲學思想深厚修養。

對我來講,最感動的當然是全書透露的濃厚的愛台心思、心切。輝生呼籲台灣同鄉、日本朋友簽名支持李前總統訪問京大,每篇發言、書信,都苦口婆心,要說服大家看清台灣自由民主的難能可貴,看透專制中國對民主台灣的致命威脅。他千辛萬苦邀請李前總統訪問京都,就是要為台灣發聲,要日本和台灣站在一起抗拒中國侵略。

他說的話,作的事,有道理,有意義,才會說服PHP綜合研究所的江口克彥社長、椎名素夫參議員等有力人士,大力支持他自稱的唐吉訶德「憨人」行動,讓他愚公移山地完成了本來看起來是不可能的任務(mission impossible)。

如是mission impossible,值得一記。My old friend, Dr. Ota, well done(作得好)! Well written(寫得好)!

2019耶誕節前寫於澳洲布里斯本河邊寒舍

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。