司法改革國是會議2月20日即將開始第二階段分組會議,民間司法改革基金會今(9)日上午召開記者會提出三項建議,包括議題要有效對話,決議要具體落實,委員會發揮價值。在有效對話部分,民間司改基金會也指出,國是會議分組會議時間不足,建議必要時視實際需求,加開小組會議。

民間司改基金會申訴中心主任蕭逸民指出,分組會議法律人代表的法官、檢察官已票選完成,律師也正在票選中。然而,超過半數的非法律人代表才是此次國是會議的特色,目前各界在熱烈推薦人選中,預計下週一(13日)籌備會議將確定分組代表名單。

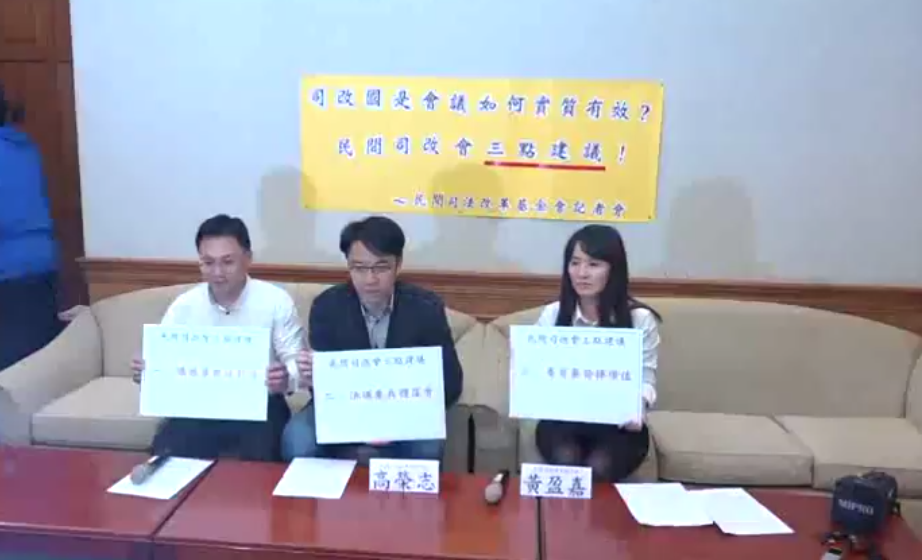

究竟超過半數的非法律人代表要如何跟法律人代表討論專業複雜的司法改革議題,才能產出實質有意義的會議成效?民間司改基金會執行長高榮志律師表示,民間司改會提出三點建議:包括議題要有效對話,決議要具體落實,委員會發揮價值。

在議題有效對話部分,高榮志表示,司法改革國是會議第一階段,總統府提出收集歸納的20大類議題清單,詳盡涵括大部分的司法議題,這些議題也都很重要,但要將這麼多的議題充分討論,並獲得共識,最重要的前提就是,與會者要針對議題進行有效的對話。

高榮志表示,依據總統府公佈,目前排定三個月召開六次分組會議、每次會議二小時,總共十二小時的時間,如果沒有良好的配套措施,一定難以在會議中進行有效對話。民間司改會因此建議:除了已經排定的分組會議外,還可以視實際需求加開會議,例如議題討論小會、共識協調小會、創意動腦小會,幫助與會代表多有機會深入溝通想法,先把對話調整到對的頻率上,正式會議才能進行有效對話。

其次,另外一種可能是將眾多的議題排序,他說,這並不是不可能,已有不少法官、律師在媒體投書。有了優先次序,才能形成對話焦點,進行實質有效的溝通。至於排序之後次序在後、或甚至完全未能被排入會議的議題,仍應該說明後續應該如何處理。

在「決議要具體落實」部分,高榮志表示,司法改革國是會議的目的在於凝聚改革方向,形成有效共識。然而,更重要的是形成的共識要能夠被落實,無法被落實的共識,將會嚴重挫傷人民對政府的信心。

他表示,民間司改會建議:與會代表在討論時,就要考量落實決議的可行性;會議時間有限,只能列出大方向,難以太細緻,若決議只能指出政策方向,例如人民參審,亦應訂定後續的具體時程與執行機關。第三,尤其僅憑司法院與法務部無法獨立完成之議題,例如考選和評鑑,不是司法院或法務部能獨立完成,應如何跨部會來落實與執行,亦應提出具體可行的方案,才不會落於失焦。

針對「委員要發揮價值」,民間司法改革基金會專職律師黃盈嘉指出,第二階段分組會議,既然邀請各界關心司法的人士齊聚一堂。民間司改會建議:分組時,要尊重出席人士的專長和意願,盡可能適才適所。討論時,應營造有利於非法律專業代表發表意見與發揮專長的環境,以利非法律專業代表實質參與議題討論,並發揮邀請非法律人與會的價值。

此外,她表示,司法改革國是會議期間,民間司改會將就本身提出的14大議題,持續關切國是會議的進行發表建議,並監督決議後續的具體落實。

司改國是會議要實質、有效且成功,需要與會代表的耐心與智慧,社會也要給予代表們討論的空間,並於會議期間持續關注 。「全民的關注與參與,才是司法改革能夠成功的不二法門」,高榮志最後強調。

他表示,人民總覺得司法好像有一道門檻、有一道牆而無法理解,因此蔡英文總統希望召開國是會議的初衷,人民不懂法律但也可以參與討論,相信非法律代表也是社會一時之選,相信會給司法更多的建議,這也是該會期待國是會議能達到的進展。