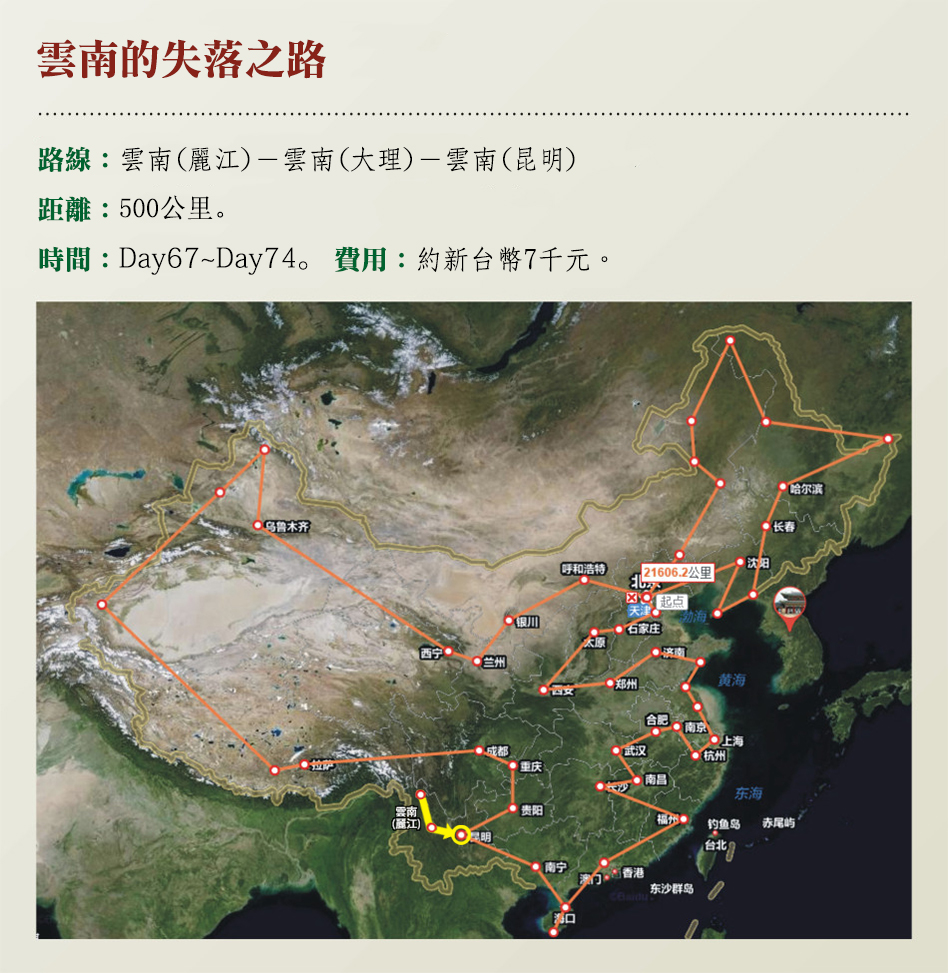

第一次來到雲南,是12年的秋天。那時的麗江早已紅紅火火,而洱海的水,依舊恬淡寧靜。9月份的西南地區,遍地滿是泛著金黃色澤的銀杏樹,纖細的枝幹頂上,懸掛著如飛蛾般的扇形葉片,當微風輕輕地從樹稍的間隙拂掠,拈走了成片漫天的秋黃,即便是映著溫潤陽光地白晝,依然給天空抹上一道恰似黃昏的晚霞。那是我頭一次感受到「秋天」的層林盡染,也頭一次呼吸到腳底下的「彩雲之南」。

那年秋日,我以交換學生的身份來到四川。在半年的學期裡,有一半的時間在旅行,有一半的時間在準備旅行。熬過每年必定人滿為患的「十一長假」,我搭上「K1139」次由成都發往昆明的列車,歷經22小時的搖晃以後,終於駛入昆明。

在中國,搭火車是一種「磨練」

在中國,搭火車的經驗很難稱得上「有趣」,更多時候,那倒比較像是一種「磨練」,從精神到體能的終極考驗。對於學生來說,羞澀的阮囊並不如他可以肆意揮霍的青春,經濟是出行的唯一考量。在那樣遼闊的幅員上行進,若是不搭高鐵或乘飛機,以火車的速度穿梭於各省會之間,往往從10來個鐘頭到2、3天都是很正常的事情。

中國的火車票價類型,共有「軟臥、硬臥、硬座、無座」四種。無座與硬座,是價格上最實惠也最經濟的選擇;硬臥則大約在硬座價格的一倍左右;而軟臥,以高於硬座二倍的價格自然成為其中的奢侈品。在乘坐長途火車的過程裡,最難熬的不外乎是想節省一筆開銷,買下夜班硬座車在火車上「坐著睡覺」的這件事。有時候某些特殊經歷,會讓你不得不佩服中國人,骨子裡那種刻苦堅毅的精神,「搭火車」便是其中最令我欽佩的一件。那樣的精神,不僅只在每年號稱「人類地表最大遷徙」的春運中出現,幾乎每個夜晚的硬座車廂裡都能不斷地重複上演。

搭乘長途硬座車廂的旅客,多半是以經濟因素做為優先考慮的學生、農民工、外出打工者和窮遊背包客。而「坐著睡覺」,便是火車旅途中每位行者共同面臨的挑戰。在深藍色90度垂直立面座椅的車廂裡,隨機分配的座位無關乎個人的身份地位,電腦的排序配置只考驗著購票當時的運氣及人品。然而,表面上所有看似相同的座位,背地裡其實又是暗藏玄機,從上車到入座的整個過程,一句話形容便是「既期待又怕受傷」的心情。

通常,靠窗的位置往往是給那些運氣最好的人。這意味著在接下來的旅途中,不僅能感受舒適的陽光與風景,還將比身旁的人多上一張14吋的短小桌子,倘若充分運用得當,一夜的好眠幾乎不成問題。運氣不好的話,則會被鑲嵌在三連式座椅的中央,唯一的生存之道是與左右兩旁的旅客,明爭暗奪著屁股底下的每一分寸距離。而走道上的座位,並不如它方便自由出入的那般舒適,在原本狹小而密閉的空間內,24小時往來的旅客幾乎讓人不得安寧。

「火車上的中國」反映對文明舒適的渴望

火車上的深夜,是最難熬的時刻。既沒有白天隨意搭伙玩「鬥地主」(註1)的雅致,也沒有四處找人「嘮嗑」(註2)的閒情,偶爾傳出的陣陣鼾聲,是一片沉睡死寂中的唯一生息。我曾經看過按耐不住「坐著睡覺」的艱苦,攀到行李架上睡覺的孩子,也見過蜷曲在座椅底下打鼾的工人,甚至在廁所前直接席地而睡的老人,這些都是「火車上的中國」的特殊場景。

或許,對於初次見到這樣景象的台灣人而言,這類「不文明」行徑就如同我們的既定印象一般,確實在視覺上產生很強烈的衝擊。但其實這些行為背後,卻反映出一種底層人民對於舒適生活的渴望。現實上,諸如此類的行為很少受到重視,這樣的辛澀也很少人願意去理解。而主流價值的認知底下,動機的探究與行為的目的並不是重要途徑,「野蠻」的行徑似乎早已證明了自己的文明。

無論是有意識的、無意識的;自願的、非自願的;符合規範的、不符合規範的,集體社會中的個人行為表現,某種意義上絕對足以反映民族的精神素養與文明程度。但這本身也意味著每個個體做出的判斷與抉擇,最終表明在個體的行為並不符合社會的規範與期待時,我們的道德標準與偏見將矇蔽我們的雙眼,使我們無法去認真體會,那些來自他人生活裡的掙扎與艱辛。

商業腐朽了大理祕境的美好時光

在雲南的旅途中,我刻意地回到了洱海旁的雙廊,試圖想尋找四年前在此地獲得的那份寧靜。可惜的是,大理的「風花雪月」隨著時間流逝,似乎也正在逐漸地凋零。「下關」的清風依然微微吹徐、「上關」的百花或許仍舊綻放盛開,但「蒼山」的白雪近年因為暖化已慢慢褪去、「洱海」的明月在污染的水中也映不出天上的皎潔。就在短短的幾年時間,大理的轉變已經令人有些分辨不清,而雙廊的面貌,更是從一座平凡無奇的小漁村,成為一塊旅館林立、商業熱絡的觀光景區。

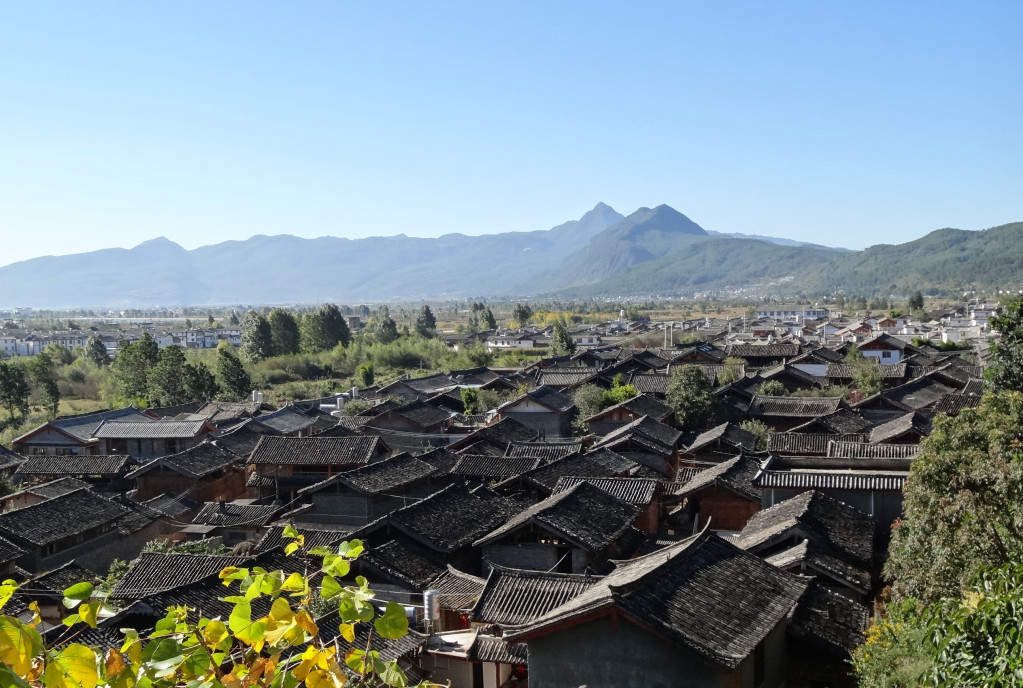

幾年前的雙廊,走在路上能夠見到一些零星的魚販子,叫賣著新鮮的從洱海裡打撈上岸的漁獲;也可以看到街道上,三三兩兩愜意地漫步著的白族耆老。曾以為商業的鏽腐與時光的催促,並不會殘忍地給這樣的秘境留下侵蝕的痕跡。在「以白為尊」的白族文化裡,仍然可以保留如同他們青灰色瓦磚底下成排白色屋房的純樸。但當我重走一遍那些曾經踏過的土路,卻早已遍尋不着原先的那份靜謐。如今熙來攘往的街道上,不乏的是鼎沸的人聲與喧鬧的歡騰,曾經親眼見證過去關於這個小村子樸實而典雅的往事,怎麼也叫人難以接受如今轉變後的庸俗。

在中國旅行,或者存在這樣一個殘酷的真理,「倘若無法先於風潮,你便只能趕上人潮」。而人潮過後帶來的污染與破壞,更是任何的自然環境皆無法承受的重量。或許,洱海的開發終有一天會在人為發展趨於飽和的狀態下而停止,但她曾經清澈見底的湖水,卻怎麼也很難再映出過去夜裡銀白透亮的一輪明月。而西側蒼山頂上覆蓋的皚皚白雪,也將因為人們的貪婪吞噬,而失去那最後純然的美麗。

【註1】流行於大陸的一種撲克牌遊戲。

【註2】東北方言,泛指輕鬆的閒談交流。

雲南麗江納西族的東巴文字,是一種由納西族智者所掌握的古老象形文字。

大理白族民居。

大理古城。

街道上的白族耆老。

廟堂裡的白族耆老。

洱海漁村裡曝曬中的魚乾。

雲南傣族手抓飯。

大理白族古宅裡的小巴。

麗江古城城景。

《延伸閱讀》

【文瀚與小巴摩托車日記】動念:唯有經歷過的世界才有意義

【文瀚與小巴摩托車日記】出發:回到1949外公離鄉之路

【文瀚與小巴摩托車日記】找北:在沙漠與自己的恐懼相遇

【文瀚與小巴摩托車日記】蒙古草原上「快樂」的秘密

【文瀚與小巴摩托車日記】在中國,他們叫你沒事別去新疆

【文瀚與小巴摩托車日記】深夜沙漠裡遇見的神奇賣舖

【文瀚與小巴摩托車日記】西藏,台灣人止步

【文瀚與小巴摩托車日記】藏民信仰的包容,也給小雞轉經積德吧

摩托車環華之旅紀錄片:《藏族賽馬節》

摩托車環華之旅紀錄片:《如風》

摩托車環華之旅紀錄片:《上路》

本文圖片及影片皆由作者提供