下午去見了剛入院的病人,是位50多歲、高高瘦瘦的阿姨,平常身體硬朗,每天忙著家族工廠的業務,一個月前意外在電腦斷層上發現肺部腫瘤並經過組織切片後確認為惡性,生活頓時亂了序。

見到我進門,她立刻從右側的躺椅站了起來,甚至還搬了電視下的椅子給我,我趕緊請她坐下並說明來意並稍微寒暄一下。依照慣例,我從病史開始問起。

然而,講了十多分鐘後,我可以感受到她越來越緊張,所有的擔憂都寫在臉上,甚至眼眶泛紅,而一旁的先生也表情凝重。看到情況不太對勁,所幸暫停,趕緊把話接了過來。

「第一次開刀的人一定會很緊張,不如換我先講:從今天晚上的每一個步驟開始講起,讓妳知道妳接下來幾天會遇到什麼?中間有任何問題都可以打斷我,用妳問我答的方式進行,這樣如何?」想起施醫師總會讓病人提問,我也這麼照辦。

「好好好,我真的什麼都不知道!」她語氣急促地說到。

「首先,妳的手術不是要把胸腔整個打開,傷口只會有我手比的這樣。通常手術後會覺得……」發現她對手術不太了解,因此也補充了術後可能的疼痛感與留下引流管的目的。

「半夜12點以後才不能吃東西,晚餐可以到地下室,一邊是自助餐和麵食,另外一邊是簡餐。就算現在沒食慾,晚一點也下去逛一逛,至少點一份,吃不完再給先生吃……」得知她已經很多天吃不下飯了,希望晚上下去走走能讓她放鬆一些。

「晚上會有一位呼吸治療師來病房找你,他會帶著一個塑膠的吹氣機教妳手術後不同的時間點怎麼呼吸,也會講……」還好前幾天看過呼吸治療師如何和病人講解,現學現賣一下。

「明天6點多會有護理師請妳換衣服、幫妳打針,7點半會下去開刀房準備。我們會先在準備室,然後會有幾位護理師來問妳要做的手術、有沒有過敏或牙齒搖動。接著,妳才會被推到手術室……」講解整個流程時,我也藉機問了個人史與過去病史。

她又問了什麼時候要插管、清醒後能不能大口呼吸、為什麼她做完組織切片後不是傷口本身而是胸壁側邊在痛、為什麼放引流管不會讓空氣逆流回去、甲狀腺能不能在這次手術中一起切除、癌症是不是延後診斷了。

在一問一答中,她的聲音不再顫抖。過程中,她和我說了不下五次:「謝謝妳來讓我諮詢、關心我!」雖然我只能見縫插針的詢問病史與身體檢查,而且可以預期這是一份漏東漏西的入院病歷。但那個當下只希望能好好回答阿姨的每個問題,讓她覺得自己掌握了更多資訊而感到安心,至於剩下的病史與檢查就晚點再說吧!

其實,她只是需要一個人聽她講講話、替她安撫焦躁與擔憂、為她回答心裡的問題、畫個簡單的解剖圖給她看。這時候,專業仍未建立的醫學生就剛剛好填補了這個位置。

下午4點多,施醫師請了另一位即將出院的病友來與她聊天。我在一旁聽了20分鐘便先行離開,那真的是個好美、好溫馨的畫面。就像施醫師說的:「我們都沒有被開過刀,沒有權利和病人說這些,那就請個有資格的人來吧!」

傍晚6點半打完病歷,到病房看看她和病友是不是已經聊完天,想要完成剩下的病史與身體檢查,但病房裡沒看到人。於是,我穿上外套、背上背包,準備搭電梯回家。這時,聽到背後叫了一聲:「小姐!」

原來,她和先生要下去吃飯了,我也很驚訝換下白袍後她還認得我。她說和另一位病友聊過天後,心情放鬆許多,沒想到術後可以恢復得這麼好、也不是剩下幾個月可以活。

「真的好謝謝你們!」她又再次和我說,並微微向我鞠躬。

「明天一早我會再去找妳,從進入準備室到開刀過程我都會在裡面,有什麼問題都可以再問我,好好去吃個飯吧!」在電梯門即將關上的時候我說到。

「噢,妳都會在!真的嗎!」她的表情又驚又喜,再配上爽朗的笑容,很難想像她是下午那個講到聲音與雙手顫抖與噙著淚水的病人。

電梯關上前的最後一刻,她和我揮了個手說再見。

這個月,剛好遇到了許多容易緊張的病人,也遇到了許多願意和我分享感受的病人。在這些一來一往的對話中,會聽見許多脆弱與痛苦的故事,會看見無助與失望的眼神,但也會感受到人們的堅強、勇氣與他們帶給我的溫度。

而在這些時刻,總會想起一位好友曾和我分享Kerr Lachlan White醫師在《Life and Death and Medicine》一書中所寫下的:「Should diseases be likened to ivy growing on the oak tree or are they part of the oak tree itself?」「疾病該被類比為長在橡木(病人)上的常春藤,或是,它就是橡木(病人)本身的一部份?」

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

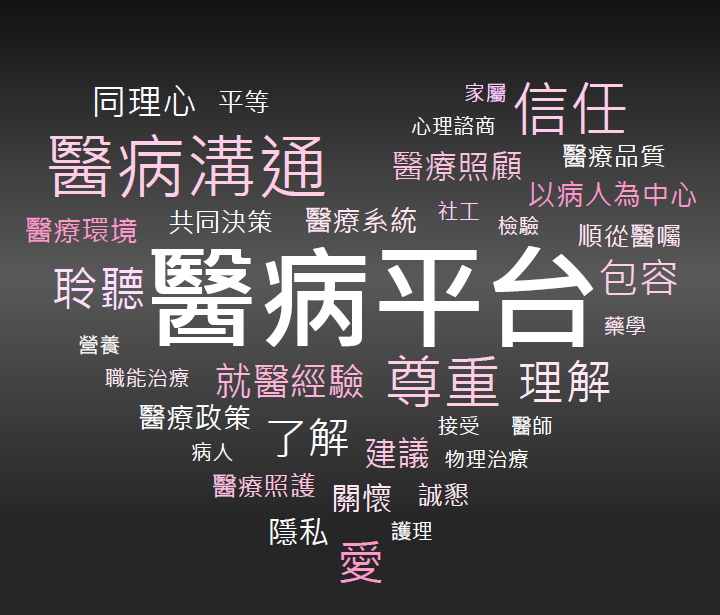

【醫病平台】

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的【醫病平台】,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。